千年窯火使瓷器成為中國的身份象征,也使china成為中國和瓷器共有的名字。

膠州歷經(jīng)五千年繁華,創(chuàng)造了燦爛的物質(zhì)文明,積淀了深厚的文化底蘊(yùn),留下了大批珍貴文物,其中館藏瓷器品類豐富,涵蓋了單色釉瓷和彩繪瓷中的各個門類。

賞瓷,賞的是器物,更是一種文化,一種心情,今天,跟隨小編一起來探探膠州市博物館藏,賞賞大美至簡的素色瓷吧!

青瓷是中國古代最早出現(xiàn)的瓷器品種。它以瓷土做胎,罩以透明釉或半透明的石灰釉,在高溫中一次燒成,釉色一般為青綠色,也有青灰、青黃等呈色。青瓷以瓷質(zhì)細(xì)膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤純潔而斑斕著稱,縹瓷、千峰翠色、艾青、翠青、粉青等都是指青瓷而言。

燭臺為獅形,蹲伏狀,昂首,圓目,翹鼻,齜牙,貼耳,頜下有長須貼胸,項脊微凸起,鬃毛向兩邊分開,獅身兩側(cè)飾卷云紋,尾作蕉葉狀。背部有一燭孔,與腹腔通,用以插燭照明。器身施青釉, 底部不施釉,有流釉現(xiàn)象。

我國用燭照明的歷史非常悠久,戰(zhàn)國至秦漢時期已鑄有各式精致的青銅燭臺。比如出土于河北滿城西漢中山靖王劉勝墓的“長信宮燈”,構(gòu)造奇巧,造型優(yōu)美,令人嘆為觀止。三國、西晉時期,隨著制瓷工藝的發(fā)展始用瓷質(zhì)燭臺。三國時有羊形燭臺,到了西晉時則盛行獅形燭臺,獅子據(jù)說是東漢時從西域傳入,隨著佛教的盛行而成為一種賦予了神力的靈獸,具有辟邪、祝福的文化象征意蘊(yùn),深受人們的喜愛。

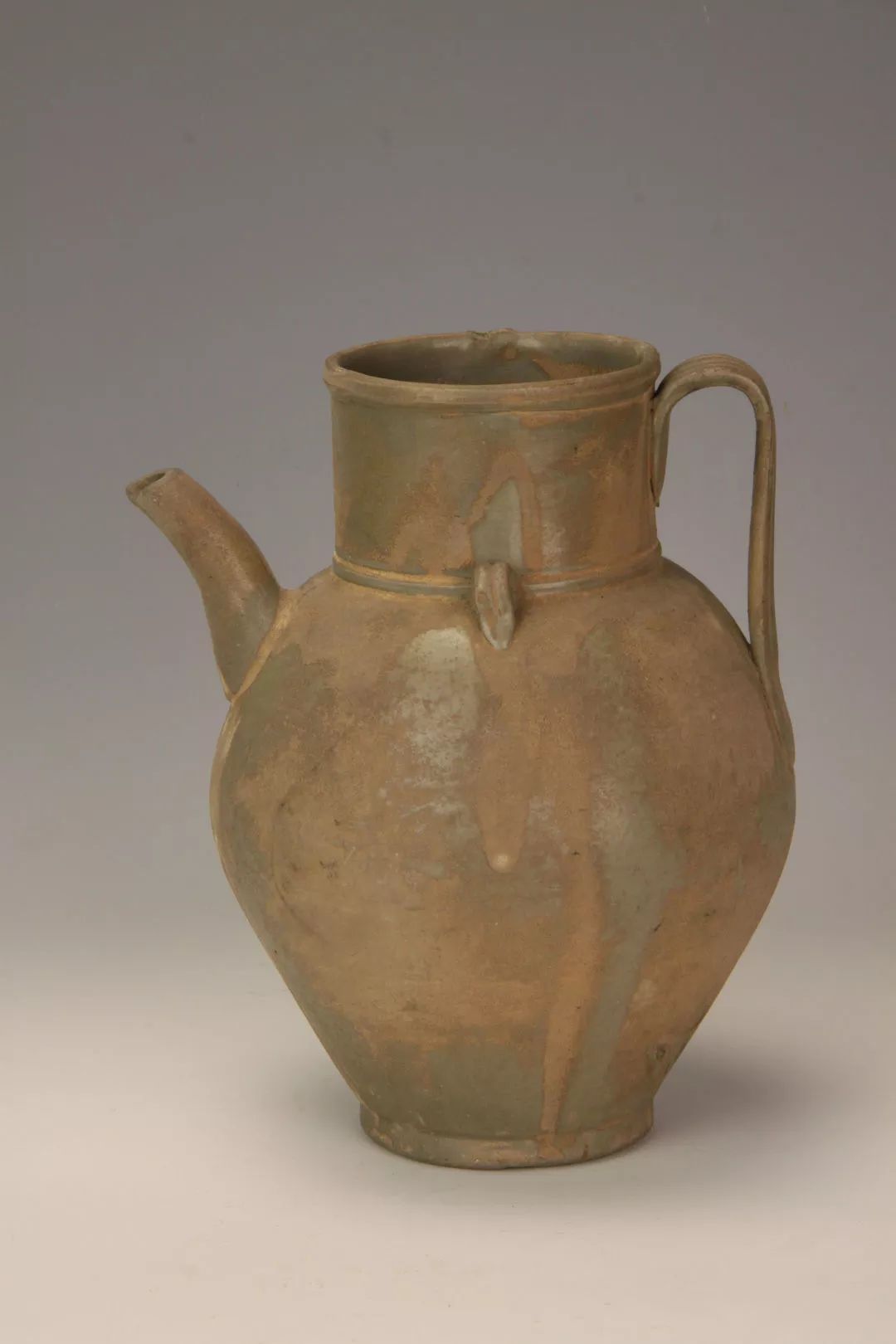

器身局部施青釉。圈足露胎。唇口,直頸,溜肩,鼓腹下收,腹部碩大,肩出流,相對一側(cè)置扁寬的條形把手,兩側(cè)各有一豎系,頸和肩部連接處有一粗條弦紋,圈足稍外侈。

注子出現(xiàn)于隋代,做酒器使用。到了宋代,這種器型更為秀美修長,并出現(xiàn)了與之相配的注碗,注碗又稱為溫碗,是用來溫酒的,此時注子也改稱執(zhí)壺。最近播出的影視劇《清平樂》中就經(jīng)常出現(xiàn)執(zhí)壺的身影。北宋宮廷中使用的執(zhí)壺多為越窯進(jìn)貢。越窯是中國古代南方瓷窯,以燒制青瓷聞名,又稱“秘色瓷”。茶圣陸羽稱贊越窯青瓷類冰、類玉,詩人陸龜蒙一句"九秋風(fēng)露越窯開,奪得千峰翠色來"更是讓越窯青瓷這種層山疊翠的青傳頌千年。

敞口,深腹,弧壁,小圈足。除圈足外通體施白釉,內(nèi)壁口沿上部裝飾一圈褐釉渦紋,內(nèi)底中心書寫“內(nèi)府”。

“內(nèi)府”款瓷器首見于元,但此時基本為北方瓷窯制品,多出現(xiàn)在磁州窯系梅瓶和小口大腹瓷罐上,以梅瓶為最多。景德鎮(zhèn)御廠生產(chǎn)“內(nèi)府”款瓷器,目前發(fā)現(xiàn)的主要燒制于永樂時期。內(nèi)府是指皇室的倉庫,是管理各種錢糧物品的機(jī)構(gòu)。因此,書有“內(nèi)府”款的瓷器,應(yīng)該是當(dāng)時內(nèi)府定燒的官制器物。除“內(nèi)府”字樣外,還有‘樞府’。“樞府”是元代掌管國家軍隊大權(quán)的重要機(jī)構(gòu)“樞密院”的簡稱。在元代白瓷上模印“樞府”字樣的瓷器一般被認(rèn)為是景德鎮(zhèn)為“樞密院”燒制的專用瓷器。

![]()